DESILLUSIONS PERDUES:

Une Education de Lone Scherfig

scénario de Nick Hornby

(2009)

Une Education tend à résoudre l’opposition fondamentale entre le domaine

du physique et celui du spirituel, entre la beauté et l’intelligence (énoncée,

avec subtilité, tout le film durant) : c’est-à-dire abolir la frontière

entre d’un côté l’art (Burne-Jones, Ravel, le jazz…), l’amusement, le panache,

la joie de vivre, l’amour, et de l’autre l’éduction, synonyme d’ennuis et de

contraintes, qui est liée chez le père et la directrice du lycée à une forme de

réussite sociale, à l’argent, et au mariage.

Chez l’héroïne du film,

l’éducation correspond vite à une circulation des savoirs vide de sens,

purement sociale et conventionnelle, un parfait conformisme – le générique

l’illustre bien en faisant s’alterner des scènes d’enseignement traditionnel

(littérature, mathématiques…) et de savoir-vivre (maintien, cuisine, etc.),

mettant ainsi ces deux savoirs au même niveau, dispensés pour atteindre le même

but aseptisé : celui d’enfermer les jeunes filles dans un rôle qu’elles

n’ont pas choisi et que la société leur impose. D’ailleurs, à plusieurs

reprises, Jenny est filmée dans sa chambre en train d’étudier, et la mise en

scène stigmatise le motif de l’enfermement, d’abord parce que la caméra est dès

lors située à l’extérieur, et puis parce que de cette façon on voit le

personnage à travers le prisme d’une fenêtre aux carreaux étroits, rappelant

les barreaux et le grillage d’une prison. La question récurrente du latin

insiste aussi là-dessus, car c’est finalement la matière par essence la plus

scolaire, imposée par la tradition et l’institution, et qui met le plus en

péril l’avenir universitaire de l’héroïne. A la vanité de telles connaissances

répond le dérisoire de leur finalité : « Il n’y a pas que

l’enseignement, il y a aussi l’administration » - telles sont les

perspectives d’avenir que propose la Principale à Jenny. Le dilemme est alors

vite résolu, puisque comme souvent ce sont les choses les plus amusantes qui

possèdent le plus de sens. Jenny affirme que sa famille n’accorde aucune

importance aux « loisirs » (« nous n’y croyons pas », dit

même le père), alors que David rétorque que c’est justement leur futilité qui

les rend si intéressants. Dès lors, le mouvement du film visera à résorber

l’opposition belle écervelée / étudiante boutonneuse, telle qu’elle est énoncée

avec tant de spiritualité à l’occasion du séjour à Oxford.

Le rôle de la professeure de

lettres est crucial à cet égard. C’est elle qui pose le problème en des termes

on ne peut plus clairs (« tu es intelligente et tu es belle, tu peux tout

faire »), et c’est dans son appartement que l’opposition qui a dirigé tout

le film se résout. Chez ce personnage (que Jenny place tout au long du film du

côté de l’éducation, de l’ennui, du rigorisme anglais), l’héroïne trouvera un

piano et surtout une reproduction de Burne-Jones, et puis d’autres copies de

tableaux, et des livres de poche, et leur simple présence suffira à annuler la

dichotomie. La scène est clé, car elle ne marque pas un retournement, le

triomphe de l’ennui, mais plutôt la fusion des deux pôles énoncés plus haut et qu’on

pensait opposés.

Avant de parvenir à cette

résolution, l’influence de David tend à réduire Jenny à un objet, une belle

chose, vieux fantasme machiste habilement restauré dans le film, qui conduit

l’héroïne au bord de la réification. Lors de leur première rencontre, David dit

s’inquiéter du violoncelle de la jeune fille plutôt que de sa personne, et

c’est lui qu’il met aussitôt à l’abri de la pluie – or, il est bien connu

depuis Man Ray que la forme du violoncelle rappelle celle du corps féminin, et

la métaphore dévoile dès le départ les considérations purement physiques du

personnage. D’ailleurs, David estime la valeur de l’instrument et le monnaye

avant de l’embarquer dans sa voiture : l’allusion à la prostitution est

alors transparente. Le comparse de David traite sa blonde de la même manière,

comme une chose, et quand il présente son appartement à Jenny, il lui dit

« comme tu peux le voir, j’aime beaucoup les objets », dans un geste

qui inclue la jeune femme, il est vrai un brin évaporée. D’ailleurs, il possède

lui-même un violoncelle extrêmement rare et précieux dont il ne joue pas, mais

qu’il expose, le réduisant au simple rang de babiole, et non plus à celui d’instrument

prestigieux – probable métaphore de la belle blonde. La plupart des objets dont

il est question sont uniques, précieux, authentiques, originaux, et notamment

les objets d’art (le tableau de Burne-Jones, la carte du 16ème, etc.)

– et il s’agit là d’une ultime métaphore possible se rapportant à Jenny,

évoquant par écho sa virginité, qu’elle ne peut perdre qu’une seule fois, et

lors d’une occasion unique (son anniversaire), défloraison qui sera d’ailleurs

reportée, car pas vraiment naturelle (David veut substituer à son sexe une

banane, ultime et ironique réification) et source de désillusion. En réalité,

et à l’inverse, comme dans l’appartement de l’enseignante, le bonheur se trouve

dans la répétition, la reproduction, la copie : « c’est ce qu’il

faut », note Jenny.

C’est encore ce qu’elle exprime

encore en voix-off à la fin du film, par un autre jeu d’écho, avec sa toute

dernière phrase : « Je lui ai dit que j’adorerais voir Paris, comme

si je n’y étais jamais allée », qui rappelle par contraste « les

premières fois n’arrivent qu’une seule fois ». Le film se clôt en somme

sur l’idée que les premières fois se produisent aussi longtemps que perdurent

l’enthousiasme et l’émerveillement. En ce sens, « l’éducation » que

relate le film ne se résume pas à la perte de l’innocence (voir Paris, c’est un

peu comme Venise, c’est mourir d’une petite mort, métonymie du dépucelage),

mais c’est presque l’inverse, c’est l’apprentissage d’un émerveillement

toujours renouvelé, comme si Jenny avait ainsi atteint une virginité éternelle.

Le film repose donc sur un récit

initiatique, et le terme « éducation » abonde très largement dans ce

sens. Et comme dans tout bon récit initiatique, il existe aussi dans le film

une ambivalence entre illusion et désillusion, qui décline autrement la

dichotomie intelligence / beauté. Il n’y a qu’à observer le comportement des deux

hommes, arnaqueurs de haute volée dont les « coups » relèvent de la

prestidigitation (voir la carte avec laquelle ils partent d’une maison d’Oxford)

et dont l’attitude et le mode de vie renvoient à une dimension explicitement

magique et théâtrale (la salle de concert, la salle de restaurant,

l’appartement du copain sont des décors caractérisés par leur ambiance assez

baroque, presque surnaturelle). Ainsi, de ce côté, l’illusion est donc complète,

et David, maître ès manipulations et mensonges, transforme tout ce qu’il touche

en artifice, chaque chose le concernant étant frappée du sceau de la fausseté

et du toc : entre autres la signature usurpée de C.S. Lewis, la fausse

demande en mariage (caractérisé par l’absence de bague – autre tour de

passe-passe s’il en est), jusqu’à la banane qu’il propose à Jenny pour la

déflorer, et dont je laisse apprécier l’artificieux usage dans le contexte.

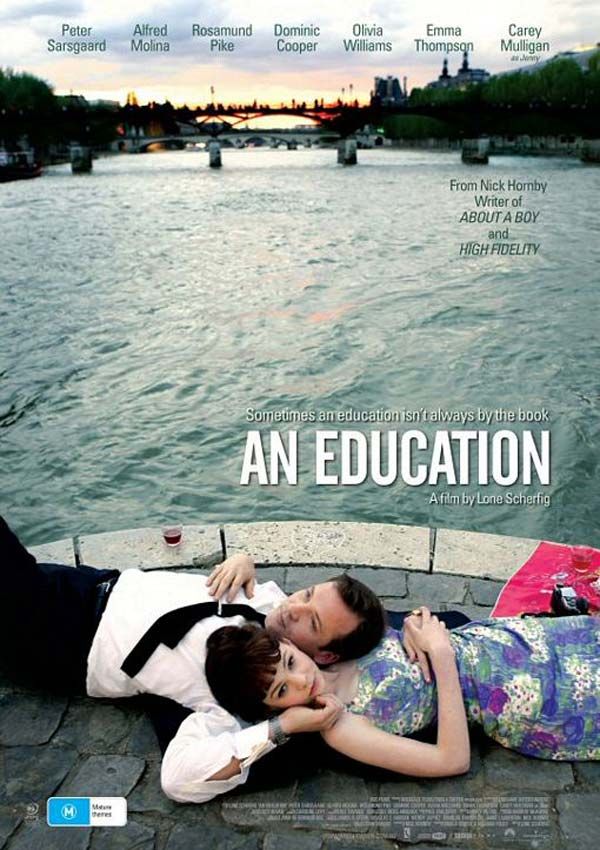

Le passage à Paris en est

d’ailleurs assez significatif, parce que les images du séjour se situent dans

la plus pure lignée de la carte postale hollywoodienne, c’est-à-dire très

jolies et très propres, typiques, et

figées d’ailleurs à plusieurs reprises par l’appareil photo de David qui

suspend le film et sa réalité à une image éphémère et trompeuse. C’est bien

d’ailleurs tout le rôle de ce personnage au fil de l’histoire : suspendre

la vie de l’héroïne à un songe, une rêverie sans plus de réalité et de

profondeur qu’un cliché – au sens propre comme au figuré. Le jeu sur l'appareil

photo et les images qu’il produit – comme toutes les images auxquelles David

est assimilé : la carte, le livre de Lewis illustré, le tableau de

Burne-Jones – caractérise le « miroir aux alouettes » que ce Dom Juan

de pacotilles représente pour la jeune fille : une image désincarnée, sans

substance. On rappellera encore plus tard le rôle que joue une référence au

roman L’Etranger d’Albert Camus dans

le film, mais à travers ce qu’on vient d’évoquer, on peut d’ores et déjà tisser

un lien étroit entre l’insensibilité pathologique du personnage de Meursault

chez Camus et celle de notre Casanova, qui préfère satisfaire ses besoins matériels

immédiats plutôt que s’inscrire dans la durée et dans l’affect. Cette

particularité donne de David une image instantanée, fixe, figée, dénuée de

profondeur (il a toujours sur le visage la même expression, qui lui donne le

charme d’une figure de cire), une image donc quasi photographique (on le voit

assez peu en mouvement, souvent assis, allongé, statique) opposée à l’image

cinématographique que représente Jenny.

En effet, celle-ci se caractérise au contraire par le mouvement, la marche, la

course, la danse – en somme, une véritable petite image-mouvement deleuzienne

incarnée. La première rencontre avec David est d’ailleurs symptomatique :

tandis que Jenny marche sur le trottoir, accompagnée par un travelling latéral

qui en redouble le déplacement spatial, l’homme la suit en restant immobile

dans sa voiture, filmé dans le cadre resserré de la portière, donnant

l’impression qu’il ne bouge pas du tout, illusion seulement démentie par le

champ / contrechamp de la conversation. Il finit par enfermer Jenny dans le

hiératisme assimilé ici à l’automobile, dans l’évanescence de ce monde réduit à

un vaste décor de théâtre, dans le cadre des photographies l’emprisonnant au

sein d’une vie qui n’en est que l’illusion. Le cinéma joue alors avec sa propre

grammaire, incarnant la vie et le réel dans le mouvement, tandis que l’immobilité

à laquelle il s’oppose représente le faux-semblant, le trompe-l’œil.

Tout l’enjeu du film ne sera donc

pas tant pour Jenny de conquérir son droit à vivre dans l’illusion (qu’elle

revendique pourtant à plusieurs reprises comme étant une chance inespérée,

qu’elle oppose à la tristesse d’une vie d’études, de concessions et de

dévouement matrimonial), mais bien plutôt au final de concilier celle-ci avec la

réalité. Si elle fait l’expérience du faux (elle aussi manipule ses parents),

elle reste de plein pied dans le réel, comme si elle y était intrinsèquement

liée. Ce qui occasionne d’ailleurs une des plus belles séquences du film, quand

le père parle à sa fille à travers la porte de sa chambre restée close et qu’il

raconte que lors d’une émission à la radio il a appris que C.S. Lewis vivait à

Cambridge et non à Oxford, ce qui lui inspira la remarque : « ils

doivent se tromper, car sinon, comment notre petite fille aurait pu avoir sa

dédicace ? » : le mensonge n’est pas envisageable chez Jenny,

comme si elle avait le pouvoir de rendre l’illusion réelle. La référence au

livre de Lewis, Le Lion, La Sorcière

Blanche et L’Armoire Magique, n’est d’ailleurs peut-être pas anodine :

sorte de relecture d’Alice au pays des

merveilles, il raconte le passage de la réalité au monde merveilleux de

Narnia. Narnia, Paris, Oxford, même combat : on a là la topographie d’une

utopie promise au bonheur dont l’héroïne veut réaliser l’exploration. Mais le

rêve ne se conquiert pas aussi facilement qu’en traversant le miroir ou qu’en

entrant dans une armoire magique. C’est alors ce qu’elle apprend à ses dépens.

La lucidité de la jeune fille apparaît aussi à l’occasion d’une autre référence

littéraire : L’Etranger d’Albert

Camus, qui occasionne un dialogue fort symbolique entre les lycéennes. L’une

d’entre elles se fait la réflexion que si sa mère venait à mourir, elle ne

ressentirait rien, et se demande si cela ferait d’elle une existentialiste, et

l’héroïne lui répond : « ça ferait de toi une vache ». La

dimension romanesque se dissipe face au réalisme de Jenny, et la réalité du

quotidien reste incoercible face à la morale du récit de Camus, pourtant reconnue

par elle – l’armoire est alors verrouillée de l’intérieur. La lucidité se mue

même en désillusion, lorsqu’elle compare « tous ces poèmes, toutes ces chansons,

tous ces livres, toutes ces peintures » (soit le monde de l’illusion) à

« une chose si courte » (soit la réalité de David, piètre amant,

réduit à deux dimensions seulement).

Dur retour à la réalité, donc :

l’amant n’était pas sérieux, les rêves d’évasion de la jeune fille sont réduits

à néant. Mais la propre morale du récit se fait alors jour : c’est en

renouvelant la première fois qu’on est capable de se prémunir des déceptions – tout

reste toujours à conquérir. Ainsi, il n’existe pas de désillusion possible.

Comme par un tour de magie, le seul véritable prestige du film, il suffit de

plier le temps à sa convenance et de restaurer un nouvel ordre des événements,

ce que le film révèle avec justesse à travers l’ellipse finale, où une année d’études

solitaires passent en quelques secondes. Le réel devient alors le terrain de

jeu de l’illusion, le champ de tous les possibles – idée splendide, et

proprement cinématographique, au demeurant – mais qu’il conviendrait d’appliquer

chaque jour à nos propres existences.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire